戳视频!秒懂湘湖!这些小朋友厉害了~

说到湘湖

你会想到什么?

是“城山怀古”的巍峨苍翠

还是“湖心云影”的如诗如画

亦或是跨湖桥遗址八千年历史悠长

这些地方不仅风光优美,名字也颇具韵味

让人不禁想探寻其中故事

为更好地保护和弘扬萧山地名文化,引导广大少年儿童铭记红色历史,从小培植爱祖国、爱家乡的情感,萧山区语委联合萧山区教育局、萧山区民政局、萧山区文化和广电旅游体育局,面向全区中小学生举办了萧山区2020年地名故事微视频创作大赛。全区各中小学校积极参与,家长、老师和学生们到各个地点打卡拍摄,讲述地名背后的故事。

让我们一起来看看

在这次活动中小朋友们是如何讲述

湘湖地名的那些故事~

湘湖的故事

https://mp.weixin.qq.com/s/ehEU7ruh8KNAnmdpU4Wkng

作者:戴姝吉

指导老师:钟玲燕、汪莹钗

“湘湖”名字的由来有几种说法,一是“境若潇湘”之说。明钱宰《湘阴草堂记》云:“句越之墟有山焉,曰萧山,有水焉,曰湘湖,山秀而疏,水澄而深,邑之人谓境之胜若潇湘然,因以名之。”

车贞姬 摄

也有人认为:湖以“湘”名,非“境若潇湘”,而原于“湘神”,“湘神”为舜帝之妃。清黄元寿《湘湖杂咏》有诗云:“若把西湖比西子,也将湘水拟湘灵。”

湘湖特聘摄影师丁智荣 摄

历史上的湘湖,周围80余里,与四面云山相辉映,天光云影,长堤卧波,烟柳画桥,小艇往来,沿湖绿荫环绕,景色如画,如清代诗人周起莘的诗句所云“涵虚天镜落灵湖”。徜徉于湖光山色的佳景之中,实为人生之幸事!

越王城山的故事

https://mp.weixin.qq.com/s/ehEU7ruh8KNAnmdpU4Wkng

作者:项弋涵

指导老师:韩婧

明嘉靖《萧山县志》载:“城山,去县(萧山县城西)九里。其山中卑四高,宛如城牒,吴王伐越,次查浦,句践保此拒吴,名越王城,又名越王台。前两峰对峙如门,曰马门。石上两窍通泉,围不逾杯,深不盈尺,冬夏不竭,曰佛眼泉;山关有池,曰洗马池,中产嘉鱼。越拒吴,吴意越之乏水,以盐、米来馈,越取双鱼合荅之,逐解围去。”据考证,山顶盆地四周有越国大夫范蠡所筑的固陵城城垣,基本保存完好,为夯土筑城,是越王句践屯兵拒吴的军事要堡。其中面向湘湖的一山谷,即“马门”石筑城垣,殆为城门之地,是当时自湘湖而上,进入城堡中的唯一通道,形势十分险要,大有“一夫当关,万夫莫敌”之势。

越王城马门通道遗迹

古城墙剖面

去游览越王城遗址,可分两步:山下是数万平方米用石板铺场的城山广场,有城山怀古坊、临水祖道亭、越王城山山门、维甲令石刻、范蠡点将台、水师指挥台、龙井双涌等景点;山上是越王城遗址景观,有城山古道、越王城遗址、洗马池、佛眼泉遗迹和越王祠、古越亭、望湖亭、卧薪尝胆等景点。

其中最著名的就是“城山怀古”,城山怀古是古湘湖八景之一,与西湖老十景齐名。文人墨客纷至沓来,留下许多壮丽的诗篇。以“城山怀古”为意的诗早在唐代就有,如宋之问的《登越王台》,崔子向的《题越王台》等。此后,如宋代华镇的《城山》、文天祥的《越王台》,元代朱时中的《城山》、王沂的《越王台》等等。文人骚客登山怀古,缅怀越王句践,赞其为雪国耻而卧薪尝胆、发愤图强、灭吴复国的壮举。

跨湖桥的故事

https://mp.weixin.qq.com/s/ehEU7ruh8KNAnmdpU4Wkng

作者:陶徐子夕、费祁乐

指导老师:钱文红

跨湖桥,在城西南的湘湖,因横跨湘湖,故名。始建于明嘉靖三十三年(1554),清雍正六年(1728)重建,为板桥。嘉庆十二年( 1807)六月改建为洞桥。光绪三十年(1904)九月重修。抗日战争期间,桥被日军毁坏,抗战胜利后重建为石板桥。1961年改为钢筋混凝土公路桥,跨径6米、宽4米。1984年改建为双曲拱,双肋单波桥,跨径30米,桥面宽7.5米。20世纪90年代后,因跨湖桥西侧3次发掘出土大量距今8000—7000年的史前文物,故以该桥命名为“跨湖桥遗址”。

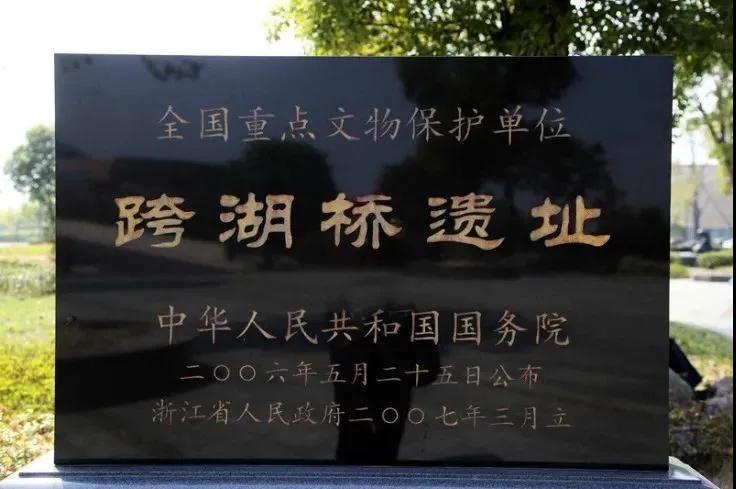

跨湖桥遗址 韩利明摄

跨湖桥遗址,为新石器时代的遗址。2005年3月,遗址被公布为浙江省级文物保护单位,2006年5月,遗址被国务院公布为全国重点文物保护单位。遗址面积为15万平方米,文化堆积层厚约1~3米。经考古发掘,有建筑遗迹、独木舟及其相关的重要遗迹发现,出土遗物有大量骨器、木器、陶器和动植物遗存等。

跨湖桥遗址的发掘,使浙江文明上推1000年,萧山因此有了8000年的深厚文化底蕴。跨湖桥遗址文化内涵不同于河姆渡文化和马家浜文化,是一种新的文化类型;出土的栽培稻实物将浙江的栽培稻历史提前1000年;出土的独木舟是迄今我国年代最早的。跨湖桥遗址的发掘是我省新石器时代考古的一个突破,对研究浙江省早期新石器文化具有十分重要的价值。

跨湖桥遗址出土的独木舟